の続きです。

今回は、Moku(目), Zoku(属), Shu(種)について調べます。

まず、Mokuは何種類あるか、標本数の多いMokuは何か調べてみましょう。

levels関数とlevels関数でMokuの種類数を調べます。

Mokuは214種類ですね。どのMokuが一番多いか、summary関数で見てみます。

sort関数で小さい順に並び替え、rev関数で大きい順にして、head関数で上位6を表示しています。PasseriformesというMokuが一番多いです。

Zokuも同じように調べます。まずは、何種類のZokuがあるでしょうか?

232種類です。

どの属が一番多いでしょうか?

EmberizaというZokuが一番多くて、557個ありました。

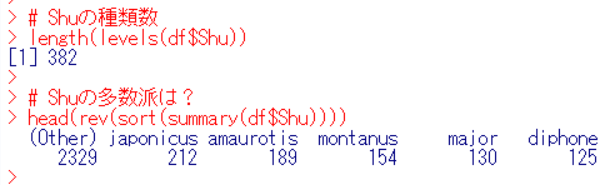

同じように、Shu(種)を調べましょう。

Shuの数は382種類、japonicusというのが212で一番多いです。おそらくこれがメジロなのでしょう。確認します。

idx <- df$Shu == "japonics"という行で論理ベクトルをつくり、これでdfの中からShuがjapinicusのだけを検索しています。head関数で始めの6行だけ表示しています。やっぱりメジロですね。メジロのMoku,ZokuはZosteroposというので、Mokuの一番多いPasseriformesでは無いのですね。

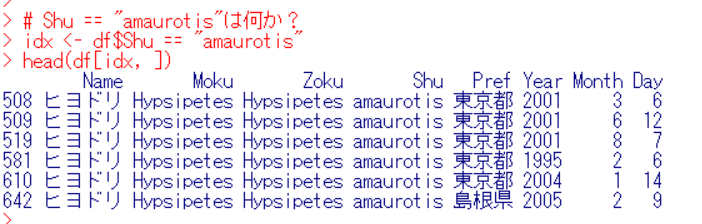

二番目に多いShuのamaurotisは何という鳥でしょうか?

amaurotisはヒヨドリのことでしたね。ヒヨドリもMokuは一番多いPasseriformesではないですね。

それでは、Passeriformesにはどんな鳥がいるか見てみましょう。

あれ?メジロ、ヒヨドリが入っています。おかしいですね。。

もとのCSVファイルをもう一度みてみましょう。

こんなふうにメジロでもZosteriposになっているのもあれば、Passerifermosになっているのもありました。なんでですかね。。。Mokuはちょっと信用できないってことですね。Zokuはどうでしょうか?一番数の多かったEmberizaを見てみます。

Emberizaに属するのはアオジ、ホオジロ、カシラダカなどとわかりました。

今回は以上です。